LO

QUE NECESITA SABER DE LA REGION ORINOQUIA

HISTORIA DE LA

ORINOQUIA

La Orinoquía1es

una región geográfica de Colombia determinada

por la cuenca del río Orinoco, y por ubicarse en la zona oriental del país es

también conocida como Llanos

Orientales. Es un ecosistema que se caracteriza por ser una planicie. La región se halla entre los ríos Arauca, Guaviare, Orinoco y el Piedemonte llanero.

Es

una región de poca actividad ganadera donde se escenificaron luchas durante la

época de la Independencia colombiana y venezolana. Culturalmente está habandonada por el llanero,

individuo lejano también a los Llanos venezolanos.4

La

Orinoquía coincide en mucho con dos regiones claramente diferenciadas y suele

confundirse con ellas. La primera es una cuenca hidrográfica,

la del río Orinoco. Esta se extiende desde

los Andes a las selvas amazónicas (el mismorío Orinoco nace

en la selva amazónica venezolana),

e incluye las cuencas de los ríos Meta, Guaviare y Guainía. La segunda, los Llanos, es una región natural, cultural y política

colombo-venezolana. A esta la caracterizan sus extensas sabana de zona intertropical y bosques de galería;

sus habitantes, los llaneros, tienen una cultura y una historia diferenciada.

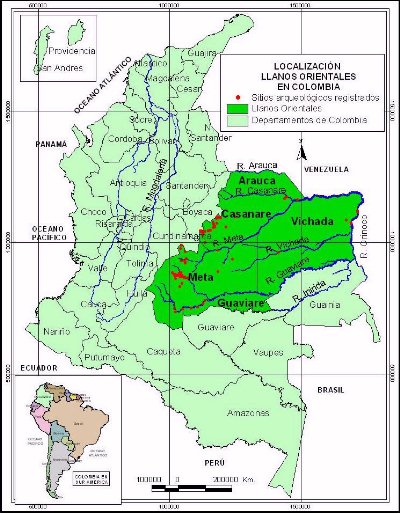

Limites:

Se extiende desde el pie de la Cordillera Oriental hasta

el Orinoco y desde el rio Arauca hasta el rio Guaviare. Limita al norte y

al oriente con Venezuela, al sur con la región amazónica y al Occidente

con la región andina.

Tiene una extensión de 285.000 Kilómetros cuadrados.

Subregiones:

Está dividida en 7 subregiones que son: el

piedemonte llanero, las llanuras de desborde del piedemonte o llano cercano,

llanos de San Martin, zona agrícola de Colombia, las llanuras del rio

meta, las llanuras del rio Orinoco, las llanuras del rio Guaviare, zona ganadera

de Colombia, los pantanos del rio Arauca y la Serranía de la Macarena parque

nacional.

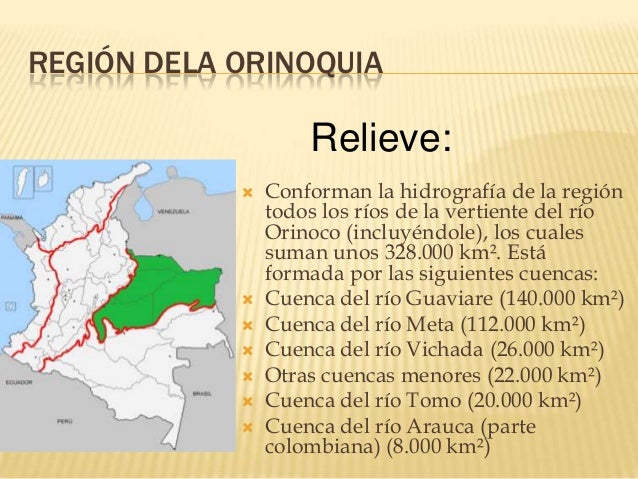

Relieve:

Su territorio es plano con ligeras ondulaciones,

sobresale en su superficie la Sierra de la Macarena, zona montañosa que se

encuentra al suroeste.

Hidrografía:

Todos los ríos de la región nacen en la cordillera y

desembocan en el Orinoco que es fronterizo con Venezuela y es el segundo

rio de Suramérica en caudal, los más importantes son: Arauca (navegable), el

Meta y su afluente el Casanare, el vichada riquísimo en pesca, el Guaviare y su

afluente el Inírida, el ariari.

Clima:

En toda la región predomina el tropical seco de sabana

con altas temperaturas todo el año y dos estaciones una de lluvias y otra de

verano intenso. La vegetación es herbácea natural (pastos), bosques de galería,

chaparrales y morichales.

Población:

Su población es rural dedicada a la ganadería y la

agricultura, el llanero es alegre, hospitalario, trabajador, amigo de las

fiestas, bailes, parrandos, amante de su folclor, su tierra, sus mujeres,

el ganado y sus praderas son orgullo nacional.

La población indígena habita gran parte de su territorio

y su subsistencia depende de lo que obtienen de la naturaleza, sumado a

actividades como horticultura, caza y pesca.

Se suman entre las etnias mencionadas a

continuación 35.878 indigenas.

Costumbres:

El vestido masculino consiste en

pantalón de dril y camisa del mismo material, sombrero de alas anchas, los más

pudientes usan botas de vaquero, el común de la gente alpargatas, la

mujer falda y blusa de telas livianas.

La libertad es su verdadero culto, las

mujeres, los niños(as), los hombres son excelentes jinetes y su mayor orgullo

es poseer un buen caballo.

Su folclor es rico en trovas, coplas,

canciones y leyendas, la música viva y de ritmo alegre, el aire más común es el

joropo y los instrumentos el arpa, el cuatro, los capachos, el

furruco, bandola criolla, el requinto y la bandola pin pon.

Es católico pero poco

practicante, cree más en la mitología indígena, tiene muchos agüeros y

prácticas de hechicería.

Fiestas:

- El Festival Nacional de la

Canción y Torneo Internacional del Joropo: Se lleva a cabo en Acacías

(Meta) Las actividades del Torneo Internacional del Joropo son

varias: Festival Gastronómico, competencias de toros coleados,

exposiciones de fotografía, escultura y pintura y muestras artesanales.

- Día de la Araucanidad: Sus

habitantes le rinden un tributo a la cultura llanera, el 4 de diciembre de

cada año, día en que se celebra la Araucanidad. Bailes y venta

de comida típica, son algunas de las actividades que se desarrollan ese

día.

- Festival Infantil

Internacional de la Música Llanera “La Palometa de Oro”: Durante

noviembre en Puerto Carreño (Meta) se lleva a cabo este festival en el que

se hacen concursos infantiles de canto, danza y de instrumentos. de música

llanera.

- Festival Cultural Indígena y

El Reinado del Cumaré: Se lleva a cabo en el municipio de Cumaribo, al Sur

de Puerto Carreño (Vichada). En este Festival se realizan actividades

como: concursos de danzas aborígenes.

Bailes típicos de

la zona:

El

Joropo

|

|

Es

el baile folclórico más representativo de los Llanos colombo-venezolanos. Es

una de las danzas folclóricas que presenta la típica supervivencia española,

engendrada en los bailes flamencos y andaluces, como así lo demuestran sus

zapateos.

La

palabra "joropo" viene del arábigo "xarop" que significa

"jarabe" y está emparentado con los jarabes tapatíos de México. En

esta danza las parejas bailan zapateado y sueltas; el cuerpo permanece más bien

quieto, dando mucha importancia al taconeo, el cual es rápido. En danza de

coqueteo, el llanero trata de conquistar a la mujer, gira trazando un espiral y

da vueltas progresivamente más apretadas y juntas en persecución del centro que

ocupa la mujer, quien remisa y recatada se aproxima al varón.

El

paso menudo del joropo simula el galopar del jinete en los llanos; es el ritmo

menudo en donde el llanero expresa sus impulsos sanguíneos, y en donde expresa

sus verdaderos valores autóctonos. Los instrumentos para su interpretación son

el arpa, el cuatro y las maracas; presenta algunas figuras en su

interpretación: el valsiao, el zapatiao, el escobillao, el toriao, entre otros.

El canto expresa relatos en verso sobre aspectos de la vida del llanero; cantos

con diversas alteraciones en los tonos y en donde se recuerdan los cantos

flamencos.

Teniendo

en cuenta el joropo como tradición folklórica y base de los Llanos

colombo-venezolanos, se hallan algunas variedades musicales y entre ellas, el

pasaje, el zumba que zumba, el seis y sus variedades. El pasaje se manifiesta

como un joropo lento y cadencioso, con una temática lírica, descriptiva y

sentimental en las canciones. El zumba que zumba se interpreta como un joropo

festivo y satírico. El seis con sus variaciones; el seis por derecho, el seis

por numeración, el seis figuriao y el seis corrido, son expresiones del joropo

que se bailan entre seis parejas, con figuras coreográficas en su

interpretación.

Otro

de los bailes folklóricos de los llanos es el " Galerón ", al cual

llaman también "Corrido" y "Torbellino Llanero". Según las

investigaciones folklóricas, aparece que el galerón es uno de los aires más

antiguos del país; Su nombre viene, según se cree, de la "fiesta de los

galeones", la cual se efectuaba en distintos lugares de Tierra Firme desde

1625, en acción de gracias por el feliz arribo a España de la flota de ese año;

asimismo de los cantos de los condenados en las galeras".

El

galerón significa alegría y entusiasmo para los llaneros; en sus fiestas, que

son muy frecuentes por cuanto el llanero es alegre, bailan con gran entusiasmo

el galerón por parejas. Se presenta como una danza zapateada para los dos

bailarines; en ella el varón persigue a la mujer, ya sea con el rejo de enlazar

o con el pañuelo, mientras ella, en coqueteos, escapa.

PLATOS TIPICOS

Ternera a la Llanera o Mamona

Se mata una becerra aproximadamente de seis meses ojala

"criolla" ; se sacan las presas de carne que se enchuzan en grandes

estacas, que se ponen alrededor de una hoguera a fuego lento, luego de haberle

puesto sal.

No se acostumbra ponerle ningun condimento, verdadera carne asada

solo lleva sal y candela.

Con trozos de carne de pajarilla, corazón, chunchullo, riñones,

hígado y bofe se hace el entreverao. O sea que todos estos trozos van a un solo

chuzo envueltos en una tela de la tripa de la res.

En la ternera a la llanera se acostumbra a servir la carne, con

plátano verde cocinado, lo mismo que yuca y el topocho, en una mesa cubierta

con hojas de plátano , a la que todo el mundo se acerca para coger sus

porciones.

Hallaca

La hallaca o hayaca es un tamal típico de Venezuela. Consiste en una masa de harina de maíz sazonada con caldo de

gallina o de pollo y pigmentada con onoto o achiote, rellena

con guiso de carne de res, cerdo y gallina o pollo (aunque hay versiones

que llevan pescado),al cual se le agregan aceitunas, uvas pasas, alcaparras, pimentón y cebolla,

envueltas de forma rectangular en hojas de plátano o de bijao (palma semejante a la

del plátano, aunque de textura más fuerte), para finalmente ser atada con pabilo o pita y hervida en agua. Es un plato que, a pesar de que es típico de la temporada navideña, se

puede servir en cualquier momento del año.

El palo de pique

Colocar Granos en agua para su cesión con el chicharrón

para el gusto, quitarlo al final Agregar caldo de Pollo o Gallina, y hervir

hasta ablandar.

Elaborar en sartén sofrito Criollo con Dientes

de ajo machacados, Ají dulces Picaditos sin semillas, Cebolla picadita, cebollín

picadito, ajo porro picadito, Agregar comino , al final agregar carne molida para

juntar y sofreír.

Aparte elaborar 2 Tazas de arroz blanco al dente,

(Granulado) y agregar colorante.

Dejar enfriar arroz, Carne sofrita y Granos

Colocar caldero grande con poco aceite, sofreír el arroz hasta calentar ,

agregar carne molida y luego los granos , sofreír por 10 minutos y servir

caliente.

Se puede comer con ajis picantes al gusto y

un poco de queso rallado blanco , y un toque de cilantro picadito.

Si te ha gustado la receta de Palo a Pique Llanero, te sugerimos que entres en nuestra

categoría de Carne o déjate sorprender en nuestro Recomendado de recetas.

ARROZ LLANERO

Es un

tipo de arroz llanero que contiene rabo de res se deja cocinar junto al rabo de

res y se deja hasta que tenga la consistencia deseada.

Música de la región Orinoquía

DEFINICION

El folclor Llanero, uno de los más puros y auténticos que le quedan a Colombia, es un el folclor básicamente mestizo, una destilación de rasgos tanto españoles (especialmente andaluces) como nativos de América que comenzaron a interactuar en el siglo XVI con los primeros encuentros entre misioneros e indígenas, no obstante el contacto externo que siempre ha existido. Durante la Colonia la influencia ininterrumpida de Venezuela fue evidente en la aparición de elementos africanos como el ritmo distintivo sincopado del joropo y la celebración del "Tiempo de Negreras" en Arauca.

La influencia venezolana en el siglo XX puede encontrarse en la creciente popularidad del liquilique y la canción joropo o pasaje. También se ha presentado el intercambio esporádico con el interior colombiano.

Se puede afirmar que la música llanera es patrimonio de Colombia y Venezuela, ya que en la frontera esta música se escucha y se ama por igual en los dos países. De allí que una canción llanera diga: “Colombia y Venezuela son dos naciones hermanas, por eso yo he pensado que si logro que ella me quiera, se unirán mas nuestras tierras, seré el dueño de dos almas”

El folclor Llanero, uno de los más puros y auténticos que le quedan a Colombia, es un el folclor básicamente mestizo, una destilación de rasgos tanto españoles (especialmente andaluces) como nativos de América que comenzaron a interactuar en el siglo XVI con los primeros encuentros entre misioneros e indígenas, no obstante el contacto externo que siempre ha existido. Durante la Colonia la influencia ininterrumpida de Venezuela fue evidente en la aparición de elementos africanos como el ritmo distintivo sincopado del joropo y la celebración del "Tiempo de Negreras" en Arauca.

La influencia venezolana en el siglo XX puede encontrarse en la creciente popularidad del liquilique y la canción joropo o pasaje. También se ha presentado el intercambio esporádico con el interior colombiano.

Se puede afirmar que la música llanera es patrimonio de Colombia y Venezuela, ya que en la frontera esta música se escucha y se ama por igual en los dos países. De allí que una canción llanera diga: “Colombia y Venezuela son dos naciones hermanas, por eso yo he pensado que si logro que ella me quiera, se unirán mas nuestras tierras, seré el dueño de dos almas”

EVOLUCION

Hay dos dimensiones de la música llanera: la urbana y la campesina.

La campesina, es la música original. La que narra las vivencias del campo, las injusticias de los políticos, los amores de verdad... Es la música criolla que para los mas tradicionales no se debe mezclar con el género urbano, pues lo consideran muy lejano a la esencia musical original.

La música llanera es universal siendo criolla, y conserva el lenguaje verdadero del campo, así como sus ritmos, instrumentos, y todo el ambiente necesario para que sea tradición, argumentan los radicales, afirmando que no necesita volverse urbana para ser reconocida.

Sin embargo, es reconocido el hecho de que los cultores de la música llanera urbana, poseen gran amor por este género, a lo que le suman su creatividad, a veces más trascendental que la música llanera campesina. Exponentes como Reinaldo Armas, Luís Silva, Ignacio Rondón, Arnulfo Briceño, demuestran que el género se puede difundir a niveles que van allá de la frontera colombo venezolana, sin olvidar sus raíces y su esencia.

En los últimos cuarenta años el impacto del interior sobre el folclor llanero se ha vuelto cada vez más penetrante. La inmigración de miles de guates hacia los Llanos ha generado una nueva valoración de la música y los bailes llaneros y, con la llegada de las telecomunicaciones modernas, las estaciones de radio y televisión en Bogotá regularmente presentan joropos y galerones.

GENEROS MUSICALES

La para su ejecución e interpretación, se halla dividido en cuatro grandes fracciones fundamentales a saber.

EL CORRIO

El corrió es una modalidad de las más antiguas y autóctonas de este hermoso folclor, se trata de una historieta ocurrida a determinada persona ya en su vida privada o en el trabajo y sobre este acontecer, los poetas y copleros se inspiran para relatar ese acontecimiento en rima artística ya sea en prosa seguida por una sola letra que puede ser por ejemplo la A o cualquiera de las cinco vocales, como puede ser en décima o poética y se interpreta en los parrandos Llaneros que celebran en la sabana.

El corrió representa justamente la idiosincrasia del hombre Llanero, su altanería, su temperamento recio, su agresivo valor frente a los peligros, su rudeza para domar al caballo salvaje, el toro bravo cimarrón y para dominar inclusive a las fieras silvestres. También se expresa en el Corrió, la comprobada nobleza del Llanero, su resignación para vivir una región diferente a las demás zonas del país, su generosidad, hospitalidad y acentuado compañerismo.

Los corrios también se inspiran en historias de amor, en honor a las diferentes especies de fauna silvestre, pero especialmente a una muy popular, al GAVAN y las COROCORAS.

Otro sin fin de corríos surgieron de la época terrible que vivió la llanura colombiana con ocasión de la violencia partidista de la década del cincuenta, eventos que componen la enorme variedad de corríos llaneros, es decir, el corrió como las demás modalidades artísticas propias de esta inmensa llanura, hacen parte de su propia historia.

EL RITMO DE PASAJE

Esta es una modalidad, vale decir, la otra cara del corrió y los dieciocho golpes recios. Mientras que los golpes recios se ejecutan con especial énfasis en los bordones y tenoretes del arpa o de la bandola, el pasaje se ejecuta con mucha más influencia de las cuerdas primas o requintos y su letra es un tanto noble, suave y su interpretación bastante cadenciosa.

El pasaje es una canción romántica, en donde se habla de cosas sensibles, tiernas, bellas y amargas, presagia el romance, sentencia el olvido total o implora el perdón. También la flora, el paisaje, los ríos, los palmares, los morichales, los inmensos centros de sabana, los esteros, las cañadas, las madreviejas, los bongos, las curiaras, los caballos salvajes y los toros criollos que pitan en los bancos de sabana cuidando sus madrinas de ganados.

Los pasajes también hablan de los problemas del mundo, y asuntos del momento, pero son los temas folclóricos, es decir los costumbristas, los que perduran y se hacen parte de la historia de una región perpetuándose, porque en él se transmite la historia de generación en generación.

EL CONTRAPUNTEO

El folclor llanero se enriquece con esta modalidad que requiere de mucha habilidad musical y mental, pues se hace entre dos copleros que se confrontar con versos improvisadosy hacen rimar su canto con gracia, humor, y conocimiento de un tema específico.

El marco musical lo hace regularmente el arpa, la bandola llanera, el requinto o el bandolín y el ritmo usualmente es el pajarillo, la quirpa, la guacharaca o la periquera.

Las coplas deben terminar en una de las cinco vocales para que rimen y no puede cambiar la letra terminal sin previo permiso que se debe pedir cantando al adversario y si este no lo concede no se cambiara; si un coplero cambia la letra sin permiso de su contendor, habrá perdido la confrontación.

El tema de las coplas tampoco se puede cambiar, pues el que lo cambie pierde puntos frente a los jurados cuando se está en concurso. Generalmente gana el contrapunteo, aquel coplero que mayores conocimientos tenga de la vida y costumbres de los Llaneros, ingredientes que requiere estar ayudado indudablemente de una extraordinaria agilidad mental y facilidad de expresi6n para dibujar las cosas sin perder el ritmo, la afinación, la letra terminal, la vocalización y sin titubear en el hilo de la conversación.

ampoco es permitido repetir los versos y menos decir versos vulgares. El contrapunteo tiene y usualmente una duración máxima de cinco minutos y es indudablemente todo un espectáculo presenciarlo y admirarlo.

POESIA O POEMA LLANERO

Esta si es indiscutiblemente la mas

tradicional y cuidada de las modalidad del rico folclor llanero. Pertenece a

los consagrados poetas y es la poesía o poema, la pagina inmortal de un folclor

que allí tiene su máxima convergencia. El poema es el legado cultural que los

poetas de una generación dejan a los venideros y estos toman esas poesías como

soporte para inspirar las suyas y así sucesivamente. La poesía Llanera, es muy

exigente, pues exige cuidadosa rima y celosa estructuración formativa para que

sea verdadera poesía.

La poesía Llanera registra los grandes

acontecimientos de la historia, para perpetuarlos. Las vivencias, los

pronósticos y las más severas críticas a los errores cometidos. Allí en la

poesía Llanera reposa el máximo sentimiento de las gentes de esta inmensa

región pues sus poetas han compuesto canciones que nunca pasarán de moda y son

el testimonio imborrable de un transcurrir histórico que nadie quiere olvidar o

pasar desapercibido.

INSTRUMENTOS

Los instrumentos típicos empleados en la

interpretación de la música llanera son el arpa, el cuatro y las maracas, al

igual que el bandolín y la bandola que progresivamente ha sido desplazada por

el arpa al igual que otros como el furruco y la cirrampla los cuales ya no se

usan.

El Arpa: Principal instrumento de la Música llanera.

El arpa, usada por los jesuitas en sus

misiones durante el siglo XVIII, desapareció de los Llanos después de las

guerras de independencia y fue reintroducida del altiplano después de la

rendición de las guerrillas en 1953.

El arpa en la historia fue utilizada en todo el territorio hispano americano, principalmente durante los siglos XVII y XVIII, como instrumento solista y armónico, tanto en la música religiosa como en la profana. En el siglo XIX se consolidó como el instrumento principal de varios géneros de música regional tradicional latinoamericana

El arpa en la historia fue utilizada en todo el territorio hispano americano, principalmente durante los siglos XVII y XVIII, como instrumento solista y armónico, tanto en la música religiosa como en la profana. En el siglo XIX se consolidó como el instrumento principal de varios géneros de música regional tradicional latinoamericana

Este instrumento típico musical de la región

oriental Colombo-venezolana, tiene 32 o 33 cuerdas en nylon de diferentes

calibres y organizadas en la escala musical según el grosor.

Regularmente es construida en cedro, aunque

existen fabricantes que utilizan el Pino y otras maderas perdurables y

resistentes. Se utiliza laca transparente en su pintura para que no pierda

sonoridad como si ocurriría con alguna pintura de color.

El arpa llanera está muy relacionada con las

expresiones artísticas y musicales del oriente Colombiano, adquiriendo desde

sus inicios un valor de "propiedad" regional sobre el instrumento.

El Cuatro.

Este pequeño instrumento cuyo nombre se deriva de las cuerdas que posee, es una modificación del quinto y toma su origen a finales del XVI. A principio fue elaborado con trozos de madera rustica y cuerdas de fibra vegetal muy duras, las que adelgazaban con concha de moluscos haciéndolas adelante con vísceras (tripa) de animales, siendo disecadas y templadas al sol a objeto de que emitieran sonidos que en cierto modo igualaran con los instrumentos españoles.

Este

instrumento nace con la finalidad de acompañar guaruras, pitos, tambores y

maracas, siendo el instrumento menor o acompañante de todo conjunto musical

llanero, se le ha distinguido como "guitarro". Anteriormente tiple,

fue en el llano mismo el instrumento acompañante hasta que el cuatro lo

desplazo definitivamente.

El

Cuatro se toca rasgueando, teniendo en su ejecución gran importancia el

muñequeo, el clavijero antiguo de madera ha sido reemplazando por el clavijero

automático.

Los Capachos, Maracas o Chuchas

Hecho de totumitos que bien cabían en la

mano, en algunas de las regiones una maraca era más grande y su sonido era mas

grave y se le decía: Macho, a la otra se le decía cascabel o cascabelina.

Se le depositan semillas de capacho y de ahí que se le dijera a las maracas capachos, o capachas. También se las llamaba chuchas. Las maracas podían ser raspadas, perforadas con mucho huequitos y pintadas.

La Maraca Instrumento Precolombino es el aporte aborigen al folclor llanero.

Todos los pueblos indígenas hicieron de las maracas un instrumento de su predilección y lo ejecutaban en cada ceremonia. Pequeñas medianas, grandes, adornadas con pintura, labradas, con agujeritos, con mango corto o largo, coronadas con plumas vistosas, en fin decoradas al gusto de cada pueblo.

Se le depositan semillas de capacho y de ahí que se le dijera a las maracas capachos, o capachas. También se las llamaba chuchas. Las maracas podían ser raspadas, perforadas con mucho huequitos y pintadas.

La Maraca Instrumento Precolombino es el aporte aborigen al folclor llanero.

Todos los pueblos indígenas hicieron de las maracas un instrumento de su predilección y lo ejecutaban en cada ceremonia. Pequeñas medianas, grandes, adornadas con pintura, labradas, con agujeritos, con mango corto o largo, coronadas con plumas vistosas, en fin decoradas al gusto de cada pueblo.

Se sabe que las usaron los Incas, los

Guajiros, los mayas, Los Aztecas, los Quechuas. Sin embargo se afirma que el

nombre se lo dieron los indios Jupies del Brasil del sur que habitaban las

riberas del Río Maraca que desemboca en el río Amazonas.

La Bandola

I nstrumento armónico, traído también por los

colonizadores de España y modificado ligeramente. Consta de una caja de

resonancia, más pequeña que la de una guitarra y tiene 4 cuerdas. Tiene muy

pocos trastes y se toca con plumilla En Venezuela no se considera como

instrumento básico de la música llanera, en cambio aquí en Colombia la bandola

remplaza el arpa en algunos grupos... Existen varias modificaciones como la

mandolina que consta de 8 cuerdas.

La Cirrampla

Instrumento que costa de una vara de madera

la cual tiene atada una cuerda a lo largo, y como caja de resonancia se usa la

boca, haciendo vibrar la cuerda con los dedos de la mano. Hoy en día se puede

considerar "extinto" del folclor, pues ya nadie enseña su ejecución y

era usado únicamente aquí en Colombia.

El Furruco

Instrumento que usaron los indígenas, para marcar los bajos de las tonadas. Esta compuesto por un cilindro de madera hueco en sus dos extremos, uno de ellos forrado con un cuero. Tiene en su centro una vara. Para tocar el instrumento se unen las palmas de la mano con la varita entre las dos y se desliza hacia abajo, produciendo una vibración la cual suena muy parecida a un bajo.

CONCLUSIONES DE LA REGION ORINOQUIA

1-Los estudios señalan las ventajas de abordar el

desarrollo regional por medio de proyectos de integración fronteriza desde los

cuales se generan e irradian elementos integrantes del potencial de desarrollo

futuro de la región.

2- En

cualquier actividad económica, el desarrollo está estrechamente vinculado a la

utilización del patrimonio natural, el cual es teóricamente capaz de satisfacer

las necesidades básicas de la población. La ausencia de una estrategia adecuada

para asegurar el manejo integral de este patrimonio a largo plazo, convierte el

desarrollo sustentable en una meta difícil de alcanzar.

3- En el

aprovechamiento sustentable de recursos no se puede dejar de mencionar al

aprovechamiento racional de los recursos forestales a fin de proporcionar

soluciones a los habitantes establecidos en la zona, que derivan su sustento a

través de actividades de explotación y transformación de esos recursos.

trabajo presentado por:

EIDER PEREIRA

CHISTIAN MONROY

No hay comentarios:

Publicar un comentario